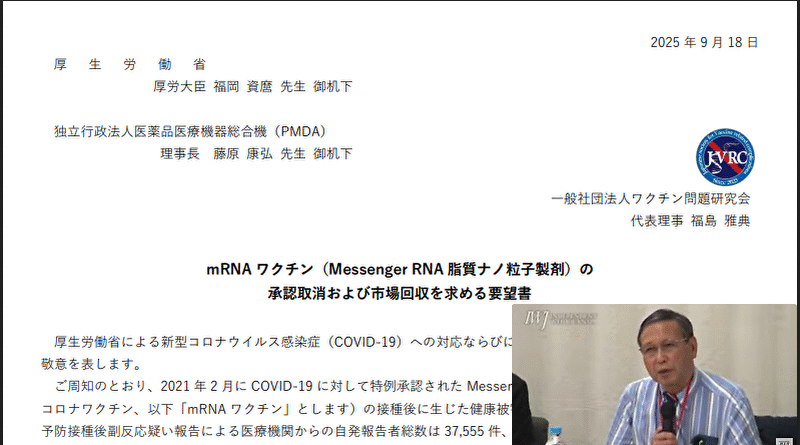

mRNAワクチン(Messenger RNA 脂質ナノ粒子製剤)の承認取消および市場回収を求める記者会見

会見要約:

mRNAワクチン(Messenger RNA 脂質ナノ粒子製剤)の承認取り消しおよび市場回収を求める主な根拠は、その審査プロセスの瑕疵、甚大な健康被害の発生、および本来想定されていなかった作用機序に関する新たな科学的知見に集約されます。

主な根拠は以下の通りです。

1. 審査基準の不備(遺伝子治療薬としての扱いの欠如)

mRNAワクチンは人類初の製剤であり、実質的には遺伝子治療薬であるにもかかわらず、審査過程で従来のタンパク質ワクチンなどと同じ審査基準で扱われた点に根本的な問題があったとされています。

- 従来の審査ガイドラインの適用:本来、遺伝子治療薬と同じ基準で審査されるべきものが、感染症予防の非臨床試験ガイドラインに基づき、従来のワクチンと同じ審査で行われてしまったことが問題視されています。

- 遺伝子組換え生物関連法規への対応不足:この製剤は遺伝子の研究・組換えに関わるものであり、国際的なカルタヘナ法(遺伝子組換え生物等の使用等の規則による生物多様性の確保に関する法律)に基づいた法規制の改正が必要であるとの提言もなされていますが、それらが不十分でした。

- 危険性の予見:PMDA(医薬品医療機器総合機構)は、ワクチンの体内分布(脳や心臓への蓄積など)の危険性を認識し、ファイザーにデータ提出を要求していましたが、従来のガイドラインに基づいた審査ではこれらの危険性を突っ込んで評価する根拠が不十分でした。

2. 利益とリスクの不均衡(ベネフィット・リスク評価の破綻)

承認取り消しに至る最大の法律的根拠は、「利益がリスクに勝さる」という前提が崩壊している点です。

- 甚大な健康被害の規模:医療機関からの自発報告だけでも、ワクチン接種後に死亡した例は2,000人以上に上ります。また、重症例の疑いを含めた副反応の総数は4万人に近づいており、予防接種法に基づく救済制度による死亡認定数はすでに1,000人を超えています。

- 被害認定数の深刻さ:死亡認定された被害者の数は、今までの全ワクチンでの被害認定の総数を上回っていることが指摘されています。

- 効果(利益)の不確実性:ワクチンは感染自体は防げず、重症化を防ぐとされる点についても決定的なデータが存在しないとされています。また、ある時期の厚労省の集計データでは、ワクチン接種者がコロナで死にやすくなる傾向さえ見られることが指摘されています。

3. 安全性および作用機序に関する新たな科学的知見

ワクチン接種後に起きている有害事象について、本来想定されていなかった機序が科学的に明らかになりつつあることが、承認取り消しを求める重要な根拠となっています。

- 体内動態と安定化の危険性:

- mRNAは本来体内で速やかに壊れるべきものですが、安定化処理を施され、脂質ナノ粒子(ナノパーティクル)に封入された結果、体中に移行し、脳にまで入ることが懸念されています。

- ナノパーティクルは炎症性が強く、重大な炎症を引き起こす可能性があることが指摘されています(アメリカのCDC元長官の証言による)。

- スパイクタンパクの持続性:スパイクタンパクは局所で生成されすぐに分解されるという初期の想定は「真っ赤な嘘」であったとされ、接種から1年以上経過しても体表にスパイクタンパクが残存している事例や、転移した皮膚の腫瘍、脳出血の患者の血栓などからスパイクタンパクが検出されています。

- DNAへの組み込み:ワクチン由来の遺伝物質がヒトのDNAに組み込まれる(乗り込まれる)という事実が、膀胱癌患者の組織などで実証されており、これは長期的な安全性、特に癌や認知症への関連性に関して、極めて重大な懸念材料となっています。

4. 行政対応と科学的検証の遅れ

これほどの甚大な被害が出ている状況で、科学的事実に正面から向き合わず、「ワクチンは利益がリスクに勝さる」「重大な懸念はない」として市場に残し続けることは、科学と医療を無視する行為であると主張されています。

- 厚労省は現在、被害の全貌を明らかにするために、全国の医師会などに健康被害救済制度への届け出に協力するよう通知を出していますが、このような状況で市場にワクチンを残し、定期接種を継続すれば、一定の確率で必ずさらなる被害が発生することになります。

- 被害者が増え続ける中で、行政が被害救済制度への協力を求める一方で、ワクチンの接種を推奨し続けることは自己矛盾であるとの指摘があります。

これらの根拠に基づき、要望者側は、法律的な根拠に基づき、mRNAワクチンの承認取り消しと市場回収を行うべき段階にあると主張しています。